All posts under buch

Guilty Pleasure: Wirtschaftswandel-Bücher schmökern!

Mit Tigerbooks anders lesen

Die Netzpiloten sind Partner des Self-Publishing-Day 2017

Schöne neue Welt: Wir leben in einer Dystopie

Neuer Leitfaden für Unternehmer – Fit for Growth

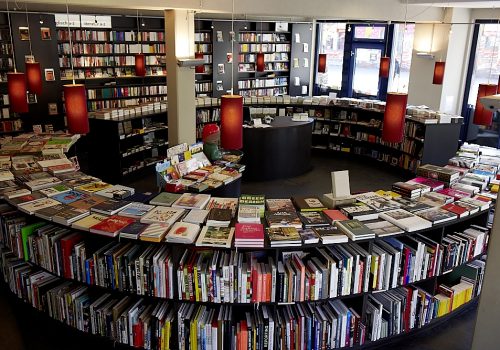

Digitalisierung im Buchhandel: Besuch bei John Cohen in der Schanze

Wieso die Kultur untergeht, wenn Günther sein Käsebrot fotografiert

Richtige Leser lieben alle Bücher

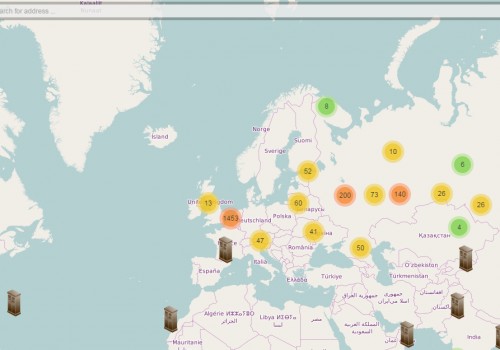

OpenBookCase: Ein Mann, ein Buch, ein Regal

Von YouTube in die Buchhandlung: YouTuber werden Autoren

Management by Comittee: „Art and the Internet“

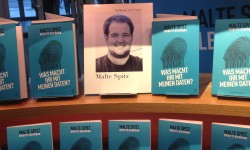

Malte Spitz: „Big Data is watching you“

Sobooks: Die Verschmelzung von Buch und Internet

Crowdfunding für Bücher: Wenn der Leser zum Verleger wird

Durchgedreht mit… Wladimir Kaminer

In der vierten Folge von „Durchgedreht mit…“ spricht die Netzpiloten-Autorin Gina Schad mit dem Schriftsteller Wladimir Kaminer über seine Erfahrungen mit sozialen Netzwerken, sein neues Buch über das Erwachsenwerden seiner Kinder und die Berichterstattung über Russland in deutschen Medien: Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.Mehr[…]

Scott Berkun über seine Zeit bei Automattic

Im Jahr 2010 hatte Automattic, die Firma hinter WordPress.com, 50 Mitarbeiter, die fast ausschließlich online zusammenarbeiten, ein Büro nur zu Demonstrationszwecken bei Fototerminen und keine Hierarchien. Gründer Matt Mullenweg und der damalige CEO Toni Schneider stellten fest, dass das nicht mehr optimal war und entschieden sich, eine Hierarchieebene einzuführen. Als[…]

E-Books im Denknebel des Literaturbetriebs

Rezension: „Journalism and Technological Change“

Schreiben & Lesen – früher & heute

Cloudcuckoohome – Geschichten aus der digitalen Wolke! Hier resümiert die Netzpiloten Kolumnistin Miriam Pielhau regelmäßig über ihr tagtägliches Leben in der digitalen Welt. Es war ein Krickel und Krackel. Mit Eselsohren und eingerissenen Seiten. Und es hatte am Ende nicht viel Schönes. Ehrlich gesagt. Egal, wie man es drehte und[…]

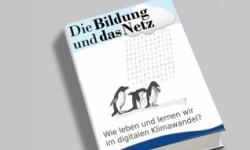

Crowdfunding-Projekt: „Die Bildung und das Netz“

Digitale Aufklärung: 5 Fragen an Tim Cole

„4 in 1“ – Miriam Pielhaus neuste Kolumne

Rezension: „Eine neue Version ist verfügbar“

Ein Buch über die Veränderung der Kultur durch die Digitalisierung ist interessant. Dass der Autor seinen Ansatz praktisch umsetzt, ist interessanter. Über von Gehlens neue verfügbare Version. // von Julian Heck Es ist kein Buch wie jedes andere. Physisch reiht es sich zwar ein in die bisher veröffentlichten Sachbücher zahlloser[…]

Big Data – Das neue Versprechen der Allwissenheit

Rezension: „Digitale Aufklärung“ nur bunter Optimismus

Die beiden Autoren Ossi Urchs und Tim Cole schreiben in ihrem Buch „Digitale Aufklärung“ über die grenzenlosen Möglichkeiten des Internets für die Gesellschaft // von Julia Solinski Die Autoren Ossi Urchs und Tim Cole, laut Informationen des Verlags ihres Zeichens „Internet-Guru“ und „Internet-Experte“, haben sich zusammengetan, um die Fraktion der[…]

„Erfindet euch neu! Eine Liebeserklärung an die vernetzte Generation“

Abseits von Kultur- und Technikpessimismus blickt Michel Serres geradezu neidisch auf die vernetze Generation und fordert sie dazu auf, sich und die Welt neu zu erfinden. Ein optimistisches Essay. „Der neue Schüler und die junge Studentin haben im Leben keine Kuh gesehen, kein Kalb, kein Schwein, kein Vogelnest„, schreibt der[…]

Vom Buch zum Byte – die Geschichte der E-Books

Wikileaks-Buchvorstellung: „Was tut ihr, um Quellen zu schützen?“

Unternehmenskommunikation: Laberrhabarber und Buchstabensuppe

Je komplizierter, desto besser – das scheint das Motto vieler Unternehmen zu sein, wenn diese mit ihren Kunden kommunizieren. Ansätze, wie man es besser machen könnte, bietet das neue Buch von Mercedes Bunz. In der guten alten Zeit vor dem Internet glichen Unternehmen und Medienhäuser den mittelalterlichen Trutzburgen: Wann die[…]

Ist BitTorrent die Zukunft des Buchdrucks?

Self-Publishing ist das große Zauberwort in der Buchbranche. Der umstrittene Buchautor Timothy Ferriss, zeigt wie es geht. Mit BitTorrent. Auf readwrite.com ist ein interessanter Artikel von Johannes Paul Titlow über die Zukunft des Buchdrucks erschienen. Titlow, dessen Schwerpunkt in der Berichterstattung die Musik- und Unterhaltungsbranche ist, geht am Beispiel des[…]

Tipp: Schön-schlaue Zeit- und Info(grafik)reisen!

Ausnahmsweise kommt hier mal ein dicker Geschenktipp für Weihnachten von uns. Und es ist nicht einmal ein E-Book sondern exklusiv ein good old P(aper)–Book. Aber was für eines! Deutschland verstehen: Ein Lese-, Lern- und Anschaubuch (Gestalten Verlag, Euro 29,90) ist verführerisch schön wie ein Coffeetable Book und so beeindruckend schlau[…]

Verlierer und Gewinner der Digitalisierung – Besser schlägt gut

Wer nicht auf Kundenwünsche hört, verschwindet vom Markt. Grund dafür ist die Digitalisierung – denn nur was praktisch ist, setzt sich auch durch. Das Netz verändert die Welt. Das dürften weder Gegner noch Befürworter des digitalen Wandels bestreiten. Doch viel weiter reichen die Gemeinsamkeiten nicht. Ob sich das Ganze zum[…]

Die Lautsprecher der Gestern-Branchen

Im Streit um geistiges Eigentum geht es auch um den Erhalt von alten Verwertungsketten. Das Urheberrecht ist jedoch auch Profitbremse – wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt. In Anlehnung an Hagen Rether wird jetzt gesungen: „Die Verwertungskette darf nicht unterbrochen werden.“ „Die Verwertungskette darf nicht unterbrochen werden.“ „Die Verwertungskette[…]

TEDx: 500 Milliarden Wörter

Was ist eigentlich aus dem großen Projekt geworden, dass Google alle Bücher großer Büchereien scannt? Nun, ein Kind des Projekts heißt Google Labs NGram Viewer. Damit kann man in rund 5 Millionen Büchern nach Begriffen suchen, die in den letzten Hunderten Jahren in der Literatur benutzt wurden – und zwar[…]

Buchpremiere: Adventures of an Apple Founder

Es scheint als wäre die Zeit der Apple-Bücher angebrochen. Neben Steve Jobs Autobiografie von Walter Isaacson und dem heiß erwartetem Enthüllungswälzer „Inside Apple“ vom Fortune Magazin-Reporter Adam Lashinsky, kommt nun auch die Biografie vom „verlorenen“ Apple-Gründer Ronald G. Wayne in den Handel.

„Inside Apple“ – ein Blick hinter die Kulissen Apple’s

„Inside Apple: How America’s Most Admired — and Secretive — Company Really Works“ heißt das neue Buch vom Fortune Magazin-Reporter Adam Lashinsky. Das Releasedatum wurde auf den 18. Januar 2012 festgelegt, der Verkaufstart soll am 6. Februar 2012 in den USA beginnen. Ob Unbekanntes und Sensationelles enthalten sein wird…

Faires Handeln mit Büchern

Support your Publisher Amazon und Facebook, ein Paar zum Liebhaben? Vor drei Monaten verbreitete das Vorhaben der beiden Online-Giganten einen Schrecken. Facebook stellte seine User-Daten Amazon zur Verfügung. Zuerst noch gilt das nur für die USA. Aber schon das allarmierte hier in Deutschland die Datenschutz-Wächter. Die Nachteile aus Sicht des[…]

Wikileaks ist doch keine „extremistische Website“!

Im internationalen Code für Bücher, den die Nationalbibliotheken der Länder nutzen – der Cataloging-in-Publication (CIP) – hatte die Library of Congress und die National Library Australias, Wikileaks, aufgrund der Kategorisierung einiger Bücher über die Whistleblower-Website, als „extremistische Website“ eingestuft. Die Library of Congress, mittlerweile aufgrund ihrer Bücher- und Medienbestände die[…]

Die unglaublichen Versprechen des Timothy F.

Schlanke Linie, dicke Muskeln, guter Schlaf und toller Sex Für die einen ist er ein Scharlatan, für die anderen ein praktischer Philosoph des schöneren Lebens. Nachdem uns Timothy Ferriss im Jahr 2008 in der „4-Stunden-Woche“ erklärt hat, wie man mehr verdient, weil man weniger arbeitet, verspricht sein neues Buch: jeder[…]

Frei zugängliche Inhalte will kein Mensch

Was ist vor ein paar Tagen passiert? Die Meldung des Tages aus Sicht der Buchverlage kam aus New York: Das dortige Bezirksgericht lehnte das Google Book Settlement ab, womit der Konzern künftig für die Digitalisierung von Literatur in jedem Fall die Zustimmung der Rechteinhaber braucht. Siehe da: das Internet ist[…]

Ein Versuch, “das Prinzip Buch” zu verstehen

Vor ein paar Tagen habe ich in meinem Blog kurz auf das neue Logo des Buchbranchen-Verbands Börsenverein des Deutschen Buchhandels hingewiesen. Dieses ist Teil eines neuen und durchaus ansprechenden Corporate Designs des Verbandes. Gleich nach Erscheinen des Beitrags bekam ich entsprechendes Informationsmaterial zugeschickt, was ich prima finde. Beim Börsenverein steht zu lesen:[…]

Buchrezension: Die neuen Marketing- und PR-Regeln im Web 2.0

Satte 418 Seiten habe ich durchgearbeitet und einiges an neuen Erkenntnissen zum Umgang mit den neuen Medien und zur Pressearbeit mitgenommen. Bei dem Buch Die neuen Marketing- und PR-Regeln im Web 2.0 von David Meerman Scott handelt es sich um die zweite Auflage mit den neuen Regeln aus der social[…]

Grenzüberschreitende Buchmesse

Das Motto der diesjährigen Frankfurter Buchmesse vom 6. bis zum 10. Oktober 2010 hieß für mich Grenzüberschreitung. Wir wissen ja seit langem, dass die Grenzen zwischen den verschiedenen Medienteilmärkten in dem Maße fließender werden müssen, in dem die technisch bedingte Abgrenzung bspw. zwischen Büchern und Datenträgern für Musik, Filme und[…]

Blog goes Book: Wird offline das neue online?

Blogs zum Anfassen scheinen ein neuer Trend zu sein. Immer mehr Blogger machen den Sprung vom Bildschirm auf den Couchtisch und erscheinen im Druckformat. Die Streetstyle Blogs von Stil in Berlin (www.stilinberlin.com) und I like my Style (www.ilikemystyle.net) kommen plötzlich als Magazinformat daher. Scott Schumann von The Satorialist (www.satorialist.com) zeigt[…]

Rezension: Social Media Relations

Der Autor Bernhard Jodeleit fehlt auf keinem social media event mit PR-Bezug. Er ist aber auch im Netz unterwegs, wenn es um relevante Diskussionen zum Thema PR und Social Media geht. Zum Vorteil gereicht ihm dabei die Tatsache, dass er sich zwar fast immer beteiligt, aber nie in den Vordergrund[…]

Rezension: Facebook – Marketing unter Freunden II

Nach der ersten Rezension des Buches aus PR-Sicht, folgt nun eine Rezension unserer Leserin Beatrice Brenner aus Sicht des Marketing: Das Buch hat mir anhand von Zahlen, Fakten und Erfolgsstories erst klargemacht, welchen Stellenwert mittlerweile das Social Web und speziell Facebook haben. Die rund 250 Seiten lesen sich leicht, flüssig[…]

Review: Die paranoide Maschine

Nur eine neue Art der Logik kann den Computer als echte Hilfe für unser Denken nutzbar machen. Bisher sind die Datenmaschinen starrsinnig, nicht anpassungsfähig und zunehmend ineffizient. So lauten einige gut begründete Thesen des Buchautors Peter Krieg in seinem Buch „Die paranoide Maschine“.

Buchtipp: Twitter – Mit 140 Zeichen zum Web 2.0

Niemand ist bekannter in der deutschen Twitter-Welt als Nicole Simon, sie ist Deutschlands führende Expertin in Sachen Web 2.0. Und was sie über Twitter weiß, das hat sie gerade aufgeschrieben in ihrem Buch „Twitter – Mit 140 Zeichen zum Web 2.0„. Der Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz von Microblogging im[…]

Book-Review: „Generation Internet“

„Generation Internet. Die Digital Natives: Wie sie leben – Was sie denken – Wie sie arbeiten“ Digital Natives – das sind die jungen Menschen, die mit Internet und digitalen Medien aufgewachsen sind. Doch wie unterscheidet sich diese Generation tatsächlich von denjenigen, die den Umgang mit Google, Blogs und Co. erst[…]

![Drogen (adapted) (Image by katicaj [CC0 Public Domain] via pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/04/Drogen-adapted-Image-by-katicaj-CC0-Public-Domain-via-pixabay-500x350.jpg)

![Lecteur ebook + livres papier (adapted) (Image by ActuaLitté [CC BY-SA 2.0] via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/03/Lecteur-ebook-livres-papier-adapted-Image-by-ActuaLitté-CC-BY-SA-2.0-via-flickr-500x350.jpg)

![Newsroom von RIA Novosti in Moskau 5 (adapted) (Image by Jürg Vollmer [CC BY-SA 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/06/Newsroom-von-RIA-Novosti-in-Moskau-5-adapted-Image-by-Jürg-Vollmer-CC-BY-SA-20-via-Flickr-500x350.jpg)

![Digital DNA, City of Palo Alto, Art in Public Places, 9.01.05, California, USA (adapted) (Image by Wonderlane [CC BY 2.0], via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/01/Digital-DNA-City-of-Palo-Alto-Art-in-Public-Places-9.01.05-California-USA-adapted-Image-by-Wonderlane-CC-BY-2.0-via-flickr-500x350.jpg)

![wikileaks truck capitol hill (adapted) (Image by Wikileaks Mobile Information Collection Unit [CC BY 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/01/wikileaks-truck-capitol-hill-adapted-Image-by-Wikileaks-Mobile-Information-Collection-Unit-CC-BY-20-via-Flickr-500x350.png)