Ich liege unter einer warmen Bettdecke. Draußen ist es kalt. Es sind vielleicht zehn oder zwölf Grad. Mit Draußen meine ich außerhalb meines Bettes, nicht draußen vor der Tür. Wobei es dort – zumindest in der Sonne – inzwischen wieder wärmer sein dürfte. Ich taste mich langsam voran und suche mit dem Fuß nach meiner dicken Jogginghose. Mit der Sicherheit von warmen Waden wage ich mich weiter aus dem Bett, stehe auf und werfe mir Kapuzenpulli und danach eine Weste über.

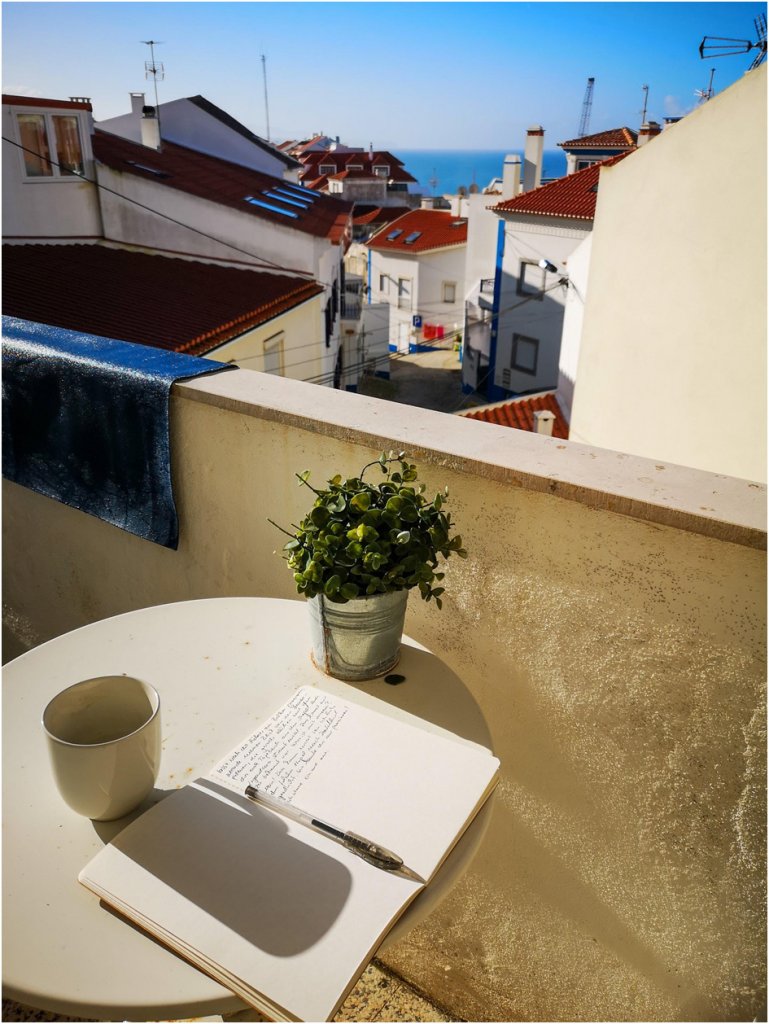

Die kleine Elektroheizung auf Rädern schiebe ich aus dem Schlafzimmer herüber in das Wohnzimmer und öffne danach die Fensterläden. Ich kann nicht anders, als zu strahlen. Blauer Himmel, vor mir ein Wellenset nach dem anderen und noch ein wenig Dunst im Hafen von Ericeira, einer der kleinsten aber inzwischen angesagtesten Surferparadiese Europas. Peniche ist die Ecke rum und Nazaré ebenfalls gut erreichbar. Dort bäumen sich regelmäßig surfbare Wellen von über 20 Metern auf. Ich atme kalte Luft ein, eine Rauchwolke wieder aus. Schwalben ziehen ihre Runden über die Häuserdächer. Kein Geräusch kann ich hören, außer dem Rauschen der Wellen. Die ersten Surfer sind schon im Wasser.

Wo Surfer sind, sind Digitale Nomaden nicht weit.

Schließlich lässt sich das eine hervorragend mit dem anderen verbinden. Jetzt, im Januar, ist eine der besten Zeiten zum Surfen hier in der Gegend. Der Atlantik ist immer kalt. Auch im Sommer surft man hier mit Neoprenanzug. Im Winter darf er etwas dicker sein, Kapuze und Schuhe nimmt man niemandem übel. Ich surfe gerne, bin aber kein Surfer. Das ist ein gigantischer Unterschied.

Mein Brett hat noch Sand vom Vorabend auf der Oberseite. Ich kriege bestimmt wieder Ärger von meiner Frau, weil ich das nicht draußen abgewaschen habe. Ich fege den Sand vom Brett leise rüber auf den Balkon des Nachbarn. Von dem Balkon aus gehe ich in die Küche, setze heißes Wasser für Tee, Kaffee und Müsli auf. Das Obst dafür schneide ich in zwei Schalen, die kalt aus dem Regal kommen. Der mobile Ofen ist die einzige Heizung in unserer Wohnung. Das ist hier in der Gegend völlig normal. Meinen Morgensport und meine Meditation mache ich drinnen. Jetzt ist auch meine Frau wach. Wir frühstücken, duschen, räumen danach alles weg und packen unsere Taschen für den Arbeitstag. Türe zu: „Tschüss Wohnung, bis später“ ruft meine Frau. Ich grinse ihr zu.

Ericeira ist im Sommer hoffnungslos überlaufen.

Die Lissabonner lieben den kleinen Fischerort als Naherholungsziel, Surfer aus der ganzen Welt haben ihn vor einigen Jahren entdeckt und inzwischen sind die Immobilienpreise bei denen von Lissabon angelangt – und damit in manchen Ecken bei denen von Hamburg. Die Massen quetschen sich durch die kleinen, verschlungenen Gassen dieser winzigen weißen Hafenstadt im Fels, mit ihren leuchtend blauen Farbakzenten an den Häusern. Doch im Januar herrscht hier gespenstische Ruhe. Wenn der Nebel durch die Gassen zieht, haben fast alle Restaurants und Läden geschlossen. Die Menschen machen Urlaub, irgendwo unten an der Algarve, wo es warm ist, oder weiter weg von der Küste, wo es nicht zumindest nicht so zieht. Ich setze einen Fuß in den Sand, an einem Strand, an dem niemand ist, außer uns, ein paar Möwen und ein paar Ästen Treibholz. Das ist mein Weg ins Büro.

Früher fuhr ich mit dem Rad.

Ich kämpfte mich durch die Straßen Köln, Berlins und Hamburgs, ballerte über rote Ampeln und wurde mindestens einmal pro Strecke angehupt. Dabei hatte ich es gar nicht eilig und die Autofahrer absolut recht. Aber ich brauchte das einfach um wach zu werden, um zu wissen und zu verstehen, dass jetzt ein anderer Gang eingelegt wird, dass ab jetzt Arbeitsmodus ist. Genau wie den doppelten Espresso, sobald ich im Büro angekommen war und den Blick auf meine E-Mails, Todo-Listen und die meist zu trockene Erde meiner Büropflanzen.

Heute mache ich so viele Schritte durch den Sand, bis ich am Wasser angekommen bin. Einmal das Meer spüren. Es Atmen. Am Wasser entlang laufen wir so lange es geht, kommen zu einem Parkplatz am Ende des Dorfes und gehen von dort aus wieder in Richtung Dorfmitte. An unserer Haustür angekommen, schließen wir auf, gehen hoch in das Dachgeschoss und öffnen die Tür unseres Büros, das wir noch vor einer halben Stunde als Wohnung verlassen hatten. „Guten Morgen Frau Kollegin, wie geht es?“ frage ich meine Frau. „Hervorragend, wie sonst auch. Und selbst? Noch immer Stress mit der Alten Zuhause?“ fragt sie mich zurück. „Sie hat sich beruhigt, alles wieder ok. Also, hoffe ich…“, schließe ich unseren Smalltalk ab.

Ihr Grinsen deute ich so, dass sie sich wirklich wieder beruhigt hat. Auf dem leer geräumten Esstisch bauen wir unsere Laptopständer auf, externe Tastatur, Maus und Festplatte, dazu ein Notizblock und zwei Stifte. Die Heizung steht unter dem Tisch zwischen uns, Trinkflaschen werden gefüllt und ich frage die Kollegin, ob sie heute mit zum Mittagessen kommen würde. Ich sei wie immer Montags verabredet. „Gerne“, sagt sie, „wo denn?“. „In The Mill auf einen Snack mit den zwei Illustratoren aus England“. Sie nickt und ich stelle den Wecker auf 12.30 Uhr. Ein halber Tag Arbeit liegt vor uns, dann ist Mittagspause.

Wenig Zeit für mehr Ergebnisse.

Früher bin ich oft mittags im Büro geblieben zum Essen. Meist hatte ich was vom Vorabend mit, was ich gekocht hatte. Wobei ich auch dann meist nochmal nach unten gegangen bin, einen kleinen Weg gelaufen, mal um den Block oder zum Supermarkt, um mir dort noch irgendeinen Quatsch zu kaufen. Wenn ein Büromensch alle ein bis eineinhalb Stunden Pause macht für mindestens zehn Minuten, und wenn er eine ordentliche Mittagspause einlegt, dann kann er laut der meisten Studien zwischen sieben und acht Stunden am Tag produktiv arbeiten. Bei weniger Pausen oder mehr Gesamtarbeitszeit sinkt die Produktivität, steigt die Anzahl der Fehler und die Gefahr von gesundheitlichen Schäden nimmt erheblich zu.

Eine Depression, nichts anderes ist ein Burnout, schleicht sich meist in das Büro, nimmt dort Platz und bleibt dafür dann sehr lange, auch Zuhause. Mit Regen und Dunkelheit vor der Tür, kommt sie schneller, sagen manche (nach der Associate-Yoga-Class oder am Büro-Kicker).

In der Mittagssonne ziehe ich Jacke und Pulli aus.

Ich schwitze fast und bin froh mich eingecremt zu haben. Auf dem Weg zurück, in den schattigen Gassen, stecke ich wieder in der Winterjacke. Im Büro geht die Arbeit weiter. Ein Telefonat mit einem Kunden, eine Mail im Anschluss, weiter an den Konzepten für eine Kampagne arbeiten. Der nächste Termin mit dem Kunden ist in zwei Tagen. Die Wellen gegen 18 Uhr sollen ok sein. Ich ziehe mir kurz vorher den Neopren über, gehe runter an den Hausstrand „Pescadores“. Gemütliches Weißwassersurfen, bis die Dunkelheit einsetzt.

Eine heiße Dusche schickt mich eigentlich schon wieder in Richtung Bett. Aber ein Konzept will ich noch feinschleifen, bevor ich in unter die warme Decke krieche. Ausatmen: Die Luft im Wohnzimmer wird kälter. Die Heizung wärmt schon das Nebenzimmer mitsamt Bett und Frau. Ok: Ich erlaube mir, auf dem Sofa zu arbeiten, nicht am Tisch. Das verzeiht mir der Rücken mal. Ich bin ja jetzt Zuhause, nicht mehr im „Büro“. Früher, musste ich immer am Schreibtisch arbeiten.

Ich durfte natürlich auch „zum Ausdenken“ hin, wo auch immer ich wollte. Aber wo sollte das denn sein? Ins Café nebenan, wo ich jedes Getränk selbst bezahlen muss? In die Küche zum Kaffeeklatsch mit den Kollegen? Oder in die Bibliothek, wo ständig jemand „dringend“ eine Telefonkonferenz machen muss? Dann blieb ich doch lieber in meinem zweier bis fünfer Büro, wo alle paar Minuten das Telefon klingelt oder jemand reinkommt. Kopfhörer auf, Blick an den Bildschirm heften. Dafür gab es ergonomische Sitzmöbel.

Büro ist Büro – zum Glück

Seitdem ich morgens wieder in ein „Büro“ gehe und es Mittags und Abends wieder verlasse, habe ich weder Rücken- noch Nackenschmerzen mehr. Ich bin buchstäblich entspannter geworden.

Denn als freiberuflicher Nomade ist es nicht anders, als bei anderen Freiberuflern: Es gibt immer nur zu wenig oder zu viele Aufträge, kein Zwischending. Das schlimmste daran, dauernd und überall auf der Welt arbeiten zu können ist, dass man dauernd und überall arbeiten kann. Zudem ist für mich als Kreativer ohnehin alles Arbeit. Auch wenn ich ein Buch lese, Musik höre, mit Freunden spreche, Bus fahre oder surfen gehe, läuft in meinem Hinterstübchen mindestens ein kleines Programm mit, das Informationen und Eindrücke sammelt, diese nach Relevanz sortiert, nach einer Story scannt, einem Blickwinkel, einer Technik, die ich demnächst vielleicht irgendwo verwenden könnte. Ich muss sammeln, immer und an jedem Ort.

Das war eines der wichtigsten Dinge, die ich in den ersten Monaten als kreativer, digitaler Nomade lernen musste: Dass ich zwar nicht der Arbeit, aber der Anspannung Grenzen setzen muss. Ohne Grenzen folgt einem der Burnout nämlich auch auf die Insel, an den Strand oder in die Berge. Und ein Büro hat eine wunderbare, eindeutige Grenze: die Eingangstür.

„Wo arbeitest Du?“ fragen mich Leute oft. „Im Büro“, sage ich dann meistens.

Images by Katsche Platz

Artikel per E-Mail verschicken

Schlagwörter: Büro, Digital Nomad, new work